Tauche ein in die faszinierende Welt der antiken römischen Kunstfertigkeit mit dem geheimnisvollen Tintinnabulum! Diese kleinen, klingenden Kunstwerke, die aus edlen Materialien wie Bronze und Silber gefertigt wurden, waren mehr als nur dekorative Objekte. Erfahre, wie sie als Schutzamulette und harmonische Klangquellen den römischen Alltag bereicherten und was es mit ihrer symbolischen Bedeutung auf sich hatte.

Materialien und Herstellung

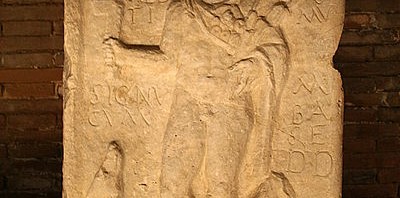

Die Welt der antiken römischen Kunstfertigkeit ist faszinierend, und das Tintinnabulum ist ein herausragendes Beispiel dafür. Diese kleinen, oft glockenförmigen Gegenstände wurden aus einer Vielzahl von Materialien gefertigt, darunter Bronze, Messing und manchmal sogar Silber. Die Auswahl des Materials hing von der beabsichtigten Verwendung und der Bedeutung ab, die dem Objekt beigemessen wurde.

Herstellungsprozess:

- Gießen der Grundform: Häufig begann der Prozess mit dem Gießen der Grundform, einem Schritt, der Geschick und Präzision erforderte. Die Römer nutzten dabei häufig die sogenannte Gusstechnik.

- Feinbearbeitung: Nach dem Erhärten wurden die Objekte feingeschliffen und detailliert bearbeitet, um ihre endgültige Form und Funktion zu erreichen.

- Verzierung: Viele Tintinnabula wurden akribisch verziert, teils mit Gravuren oder kleinen Figuren, die ihrer Form Symbolkraft verliehen.

Die Klangkörper wurden meist so gestaltet, dass sie im Wind oder bei Bewegung einen klingenden Ton von sich geben konnten, was oft nicht nur funktional, sondern auch symbolisch wichtig war.

Verwendungszwecke im antiken Alltag

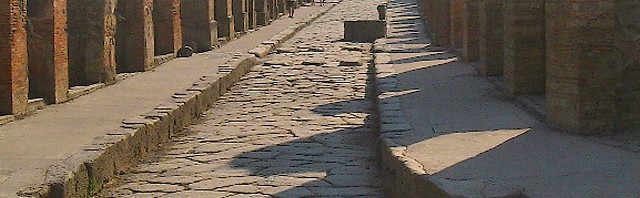

Tintinnabula waren nicht nur hübsche Dekorationsstücke, sondern auch fester Bestandteil des römischen Alltags. Sie wurden häufig an Türen, in Gärten und Tempeln aufgehängt, um böse Geister abzuwehren. Diese kleinen Klangwerke erfüllten eine ähnliche Rolle wie heutige Windspiele – als harmonische Klangquelle und zugleich als Schutzamulett.

Funktionale Vielfalt:

- Klang: Das zarte Klingeln der Tintinnabula sollte nicht nur Gefahren fernhalten, sondern sorgte auch für eine angenehme Klangkulisse.

- Symbolik: Oft in Verbindung mit phallischen Symbolen dargestellt, versprach man sich von ihnen Fruchtbarkeit und Glück.

- Gesellschaftliche Rolle: In reichen Haushalten zeigten kunstvoll gestaltete Tintinnabula den Wohlstand ihrer Besitzer an und dienten der Repräsentation.

Trotz ihrer einfachen Funktion als Glockenspiel, waren Tintinnabula aufgrund ihrer symbolischen und ästhetischen Bedeutung aus dem römischen Lebensstil kaum wegzudenken. Sie erschufen nicht nur eine aurale Erfahrung, sondern knüpften auch soziale und kulturelle Verbindungen in einer jahrhundertealten Zivilisation.

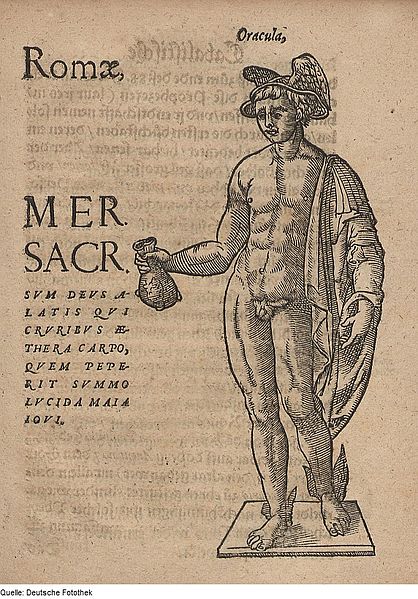

Symbolik und kulturelle Bedeutung

In der römischen Kultur war das Tintinnabulum mehr als nur ein dekorativer Gegenstand – es hatte eine tiefere symbolische und kulturelle Bedeutung. Diese kleinen, klingenden Objekte wurden oft in Formen geschaffen, die Fruchtbarkeit und Schutz repräsentierten. Seine Symbolik reichte von der Abwehr böser Geister bis hin zur Rolle als Glücksbringer.

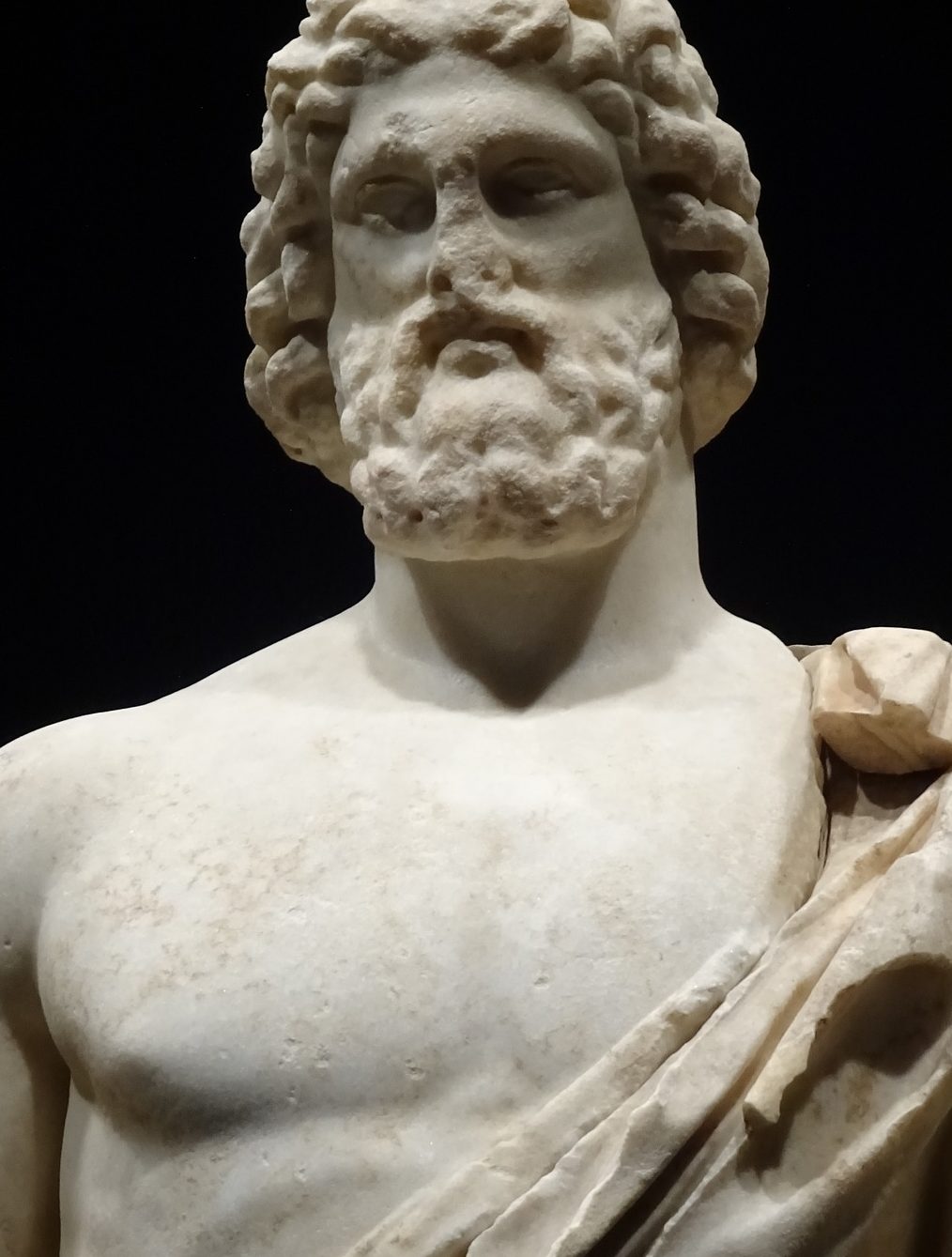

Religiöse und spirituelle Bedeutung: Häufig wurden Tintinnabula in religiösen Zeremonien genutzt, und es wurde geglaubt, dass ihre Klänge die Götter anziehen und böse Mächte abwehren. Die antiken Römer verwendeten sie auch als Schutzamulette, die negative Energien fernhalten sollen.

- Fruchtbarkeit: In vielen Darstellungen findet man phallische Symbole, die auf die Rolle des Tintinnabulums in Fruchtbarkeitsritualen hinweisen.

- Schutz: Sie wurden über Türen und Eingängen aufgehängt, um das Haus und seine Bewohner zu schützen.

Die kulturelle Resonanz dieser kleinen Glöckchen war so bedeutend, dass ihre Verwendung sich auch in der Kunst und Literatur jener Zeit niederschlug. Um mehr über die kulturelle Bedeutung des Tintinnabulums zu erfahren, findet man hilfreiche Informationen auf Seiten wie Wikipedia.

Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Tintinnabulum_(Antike)

Schmuck war unter römischen Matronen lange Zeit nicht besonders hoch im Kurs. Goldschmuck etablierte sich nur langsam in den reichen römischen Haushalten und stand anderen Luxusformen zunächst merklich nach.

Schmuck war unter römischen Matronen lange Zeit nicht besonders hoch im Kurs. Goldschmuck etablierte sich nur langsam in den reichen römischen Haushalten und stand anderen Luxusformen zunächst merklich nach.

Wer zur Zeit der Römer seinen Wohlstand zur Schau tragen wollte, hatte eine römische Villa. Denn dies war in der Zeit der Antike der aufwändigste Wohnraum.

Wer zur Zeit der Römer seinen Wohlstand zur Schau tragen wollte, hatte eine römische Villa. Denn dies war in der Zeit der Antike der aufwändigste Wohnraum.

Die Perle erobert das Imperium als Schmuckstück

Die Perle erobert das Imperium als Schmuckstück Nein, römische Männer trugen selten Schmuck am Körper. An Brust und Hals hatten sie höchstens militärische Auszeichnungen.

Nein, römische Männer trugen selten Schmuck am Körper. An Brust und Hals hatten sie höchstens militärische Auszeichnungen.